Одним из самых драматичных последствий закрытия золотовалютного окна в 1970-х годах стал резкий и беспрецедентный скачок цен на нефть — первое значительное удорожание энергоносителей после того, как столетия их неуклонного удешевления кардинально преобразили человеческую жизнь к лучшему.1 Экономический шок оказался чрезвычайно болезненным для американцев, чей современный образ жизни все больше строился на высоком энергопотреблении: бензине для автомобилей и электричестве для растущего арсенала бытовой техники.

Как и в случае с продовольствием, правительство пыталось решить проблему роста цен, манипулируя рынком нефти, а не устраняя основную монетарную причину. Вместо того чтобы сократить инфляционную кредитную экспансию и государственные расходы, бюрократы пытались найти более дешевые и качественные альтернативы нефти. Большинство ученых и учебников по сей день продолжают возлагать вину за энергетический кризис на арабское нефтяное эмбарго 1973 года, что является поразительно абсурдным объяснением по нескольким причинам. Дефицит начался в 1972 году, еще до введения эмбарго. Эмбарго не смогло существенно сократить импорт нефти в Соединенные Штаты, поскольку нефтяной рынок был достаточно ликвидным и емким, чтобы позволить США найти нефть из других источников.2 Кроме того, цены на нефть продолжали расти еще долго после окончания арабо-израильской войны и эмбарго.

Министерство энергетики США, учрежденное в 1977 году, было призвано осуществлять централизованный контроль над энергетическими рынками. Его деятельность опиралась на десятилетия тщетных поисков мифической “альтернативной энергии”. Эти усилия породили дорогостоящую и разрушительную кампанию по вытеснению нефти и углеводородов менее эффективными источниками энергии посредством субсидий, льготного кредитования и правительственных директив. Чиновники, ссылаясь на постоянно меняющиеся предлоги, объявили рыночный выбор нефти порочным и принялись искусственно навязывать “превосходящее” топливо. С тех пор всемогущество правительств с их печатными станками столкнулось с неумолимыми законами термодинамики и инженерии.

Века инженерного прогресса и улучшения качества жизни человечества основывались на использовании высокой мощности углеводородов — значительного количества энергии за единицу времени, а также их высокой плотности энергии на единицу массы, что делало их доступными, мощными и повсеместно распространенными природными аккумуляторами. Однако, чтобы избежать роста цен на нефть, правительство США решило игнорировать полтысячелетия технологических достижений и строить современный мир на базе докапиталистических источников энергии: солнечной, ветровой и биотопливной. С их низкой мощностью, низкой плотностью на единицу веса, прерывистостью, ненадежностью и огромным объемом эти источники энергии когда-то были основными лишь в примитивных обществах, балансирующих на грани выживания и полностью зависимых от природы, с крайне низким уровнем технологического прогресса. Вопреки здравому смыслу и логике, эти источники энергии, символизирующие доиндустриальную бедность, были провозглашены правительством топливом промышленного будущего.

Впервые в истории централизованное планирование источников энергии, используемых человечеством, стало рассматриваться как легитимная функция правительства. Это привело к появлению крупных отраслей, работающих за счет государственных субсидий, мандатов и льготного кредитования. Отраслей, которые постоянно обещают достичь технического и экономического успеха “всего через несколько лет”. Последствия этого маниакального стремления обойти законы термодинамики предсказуемы для любого, кто знаком с неизбежной судьбой всех попыток централизованного планирования рыночных результатов. Однако, как это обычно бывает с провалившимися центральными планами, фиатные университеты и академики уделяют им мало времени, а те, кто уделяет, в основном игнорируются. Возможно, лучше всего этот эпизод освещен в “Энергетических последствиях” (Energy Aftermath), хорошей обзорной книге, опубликованной в 1990 году Беном Боллом, Томасом Ли и Ричардом Таборсом.3

Авторы этой книги подробно рассказывают о том, как США. В ответ на “энергетический кризис” (на самом деле инфляционный кризис) 1970-х годов правительство стремилось продвигать пять основных источников энергии: синтетическое топливо, фотовольтаику, биотопливо, природный газ и атомную энергию. Синтопливо так и не было произведено в промышленных масштабах, а фотовольтаика потерпела неудачу в коммерческом использовании. Политика использования биотоплива привела к тому, что держатели фиатных денег перевели значительные средства в пользу производителей биотоплива и фермеров, выращивающих кукурузу, но это топливо ни в коей мере не заменило для автомобилей нефть. Что же касается ядерной энергетики и природного газа, то авторы подробно рассказывают о том, как сокрушительное следование нормативным предписаниям фактически препятствовало развитию этих источников энергии. Авторы пришли к выводу: “Основная часть этой ошибки заключалась в предположении, что можно, по сути, заранее диктовать соотношение спроса и предложения и что, установив рынок с помощью принудительных, заранее оговоренных закупок, правительство сможет снизить цену на технологию”. Вторая проблема заключалась в предположении, что можно предсказать развитие технологий и кривую затрат на будущее. По мере того как ценовая инфляция 1970-х годов спадала, а цены на углеводороды в 1980-х годах снижались, экономическое обоснование замены нефти фиатным топливом становилось все менее актуальным, и значение многих из этих проектов уменьшалось. Но в 1990-х годах паруса индустрии разных видов фиатного топлива поймали свежий ветер благодаря угрозе катастрофического глобального потепления и маркетингу альтернативного топлива как спасения.

Стремление к экологической панике и промышленному производству нездоровой фиатной пищи, представляло собой сплетение интересов. Индустрии “зеленой энергетики”, возникшей в 1970-х годах, выгодно продвигать любую версию, поддерживающую замену углеводородного топлива его неадекватными альтернативами, оправдывая увеличение государственных субсидий на эти источники энергии. Но в этом экологизме есть и религиозный элемент, основанный на языческих представлениях о первозданности земли и человеке как разрушительной поглощающей силе. В основе современной экологической истерии лежит идея о том, что Земля, оставленная в покое и свободная от человеческого воздействия, сама по себе является чем-то хорошим и желанным. То, что философ Алекс Эпштейн проницательно называет антигуманным экологизмом, рассматривает людей как бремя для Земли и стремится минимизировать это бремя, чтобы позволить Земле процветать.4 Эпштейн анализирует эту точку зрения и убедительно доказывает, что любая оценка экологических проблем должна быть понята с точки зрения человечества, с целью увеличения человеческого процветания. С этой точки зрения люди не являются разрушительной силой на Земле; именно наши действия делают Землю пригодной для жизни, позволяя нам выживать, процветать и благоденствовать.

С началом современной индустриализации в двадцатом веке движение защитников окружающей среды долгое время предупреждало об опасности человеческого потребления и промышленности для планеты и о возможных разрушительных последствиях, к которым они приведут. Эти предупреждения стали актуальны в 1970-х годах, когда инфляционный рост цен на большинство товаров был представлен как доказательство того, что Земля достигла предельной несущей способности, а конфликты, голод и нищета – неизбежная участь, ожидающая человечество. На протяжении 1960-х и 1970-х годов ведущие защитники окружающей среды делали мрачные прогнозы об ужасной судьбе, ожидающей человечество в результате истощения ресурсов, и по мере роста инфляции эти защитники становились все более популярными.

Но когда в 1980-х годах инфляция пошла на убыль, все эти утверждения стали вызывать подозрения. Как могли закончиться запасы нефти, стали, никеля и различных промышленных материалов, когда цены на них начали неуклонно снижаться в реальном, если не в номинальном выражении, а потребление продолжало неуклонно расти. У экологических культов конца света была серьезная проблема с брендингом, и они успешно решили ее, переведя экзистенциальную угрозу для человечества с истощения ресурсов на их чрезмерное потребление. Теперь мы обречены не потому, что у нас кончатся запасы нефти и предметов первой необходимости; теперь мы обречены потому, что потребляем так много нефти и предметов первой необходимости, и это потребление разрушает атмосферу и кипятит океаны. Рассуждения сменились на диаметрально противоположные, но вывод остался прежним: апокалипсис по воле случая.

Фиатопокалипсис #

В предыдущей главе были рассмотрены основные искажения научного метода, вызванные тем, что фиатные деньги дают правительствам возможность оказывать чрезмерное влияние на направление и результаты научных исследований. Поскольку решения о финансировании оказываются под контролем бюрократов, изолированных от рыночной обратной связи и последствий, стимулы исследователей перекошены в сторону публикаций и бюрократических показателей, а не в сторону истины и соответствия реальному миру. Кроме того, поскольку государственное финансирование науки мотивируется в первую очередь представлениями об интересах общества, оно с большей вероятностью будет предоставлено исследователям, выявляющим потенциальные катастрофы, чем тем, кто приходит к утешительным выводам. Фиатная наука оптимизирована для паникерства, и чем более тревожные выводы делает ученый, тем выше вероятность того, что он получит больше финансирования и расширит свои исследования. Поскольку финансирование не имеет никаких альтернативных издержек для финансирующей стороны, не существует рационального расчета затрат и выгод от содержания истеричного “научного курятника”. В условиях свободного рынка ученым пришлось бы доказывать обоснованность и ценность своих исследований, чтобы оправдать желание людей оплатить их проведение из своих карманов.

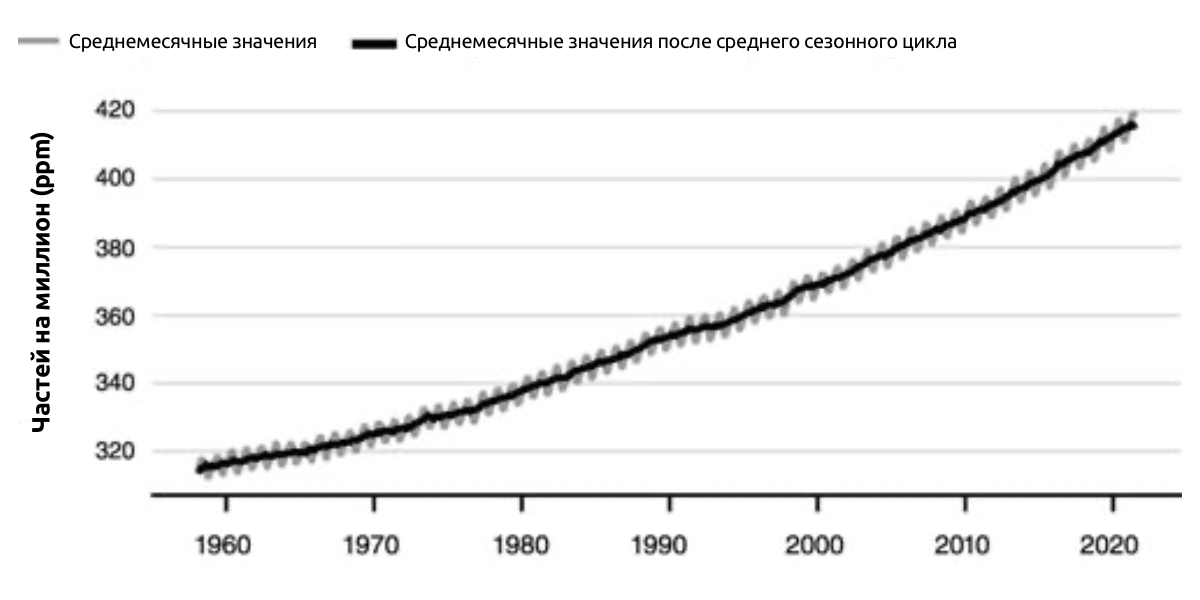

Только в таком контексте можно понять удивительный феномен, когда многие умные и образованные люди во всем мире до истерики обеспокоены тем, что углекислый газ может привести к гибели планеты. Диоксид углерода – это газ, который является необходимым компонентом для всех живых существ, и он всегда существовал в составе земной атмосферы в незначительных количествах, в настоящее время его концентрация составляет около 418 частей на миллион, или 0,0418%. В доиндустриальную эпоху концентрация углекислого газа в атмосфере составляла около 280 частей на миллион, и теперь современная климатология превратилась в странный мономаниакальный культ, приписывающий все проблемы окружающей среды увеличению концентрации этого остаточного газа. Парниковый эффект, лежащий в основе бóльшей части этой истерии, – это эффект, который хорошо продемонстрирован в лабораторных условиях. Но как бы они ни старались, фиатным ученым так и не удалось продемонстрировать, используя научный метод проверяемых гипотез, к чему приводит увеличение содержания CO2 в реальном мире. Изначально истерия была связана, прежде всего, с повышением глобальной температуры. В течение многих десятилетий звучали обреченные прогнозы о том, что температура на планете повысится до такой степени, что значительные ее части станут непригодными для жизни. И все же инструментальная регистрация температур по всему миру показывает очень слабую тенденцию к росту за последние столетия, а все существующие колебания находятся в пределах нормы, наблюдавшейся на Земле до индустриализации.

В первые годы углеродной истерии существовал общий консенсус по поводу того, что глобальная температура начала расти по траектории “хоккейной клюшки”, что совпало с началом индустриализации, и опасения заключались в том, что дальнейшее увеличение выбросов CO2 приведет к резкому повышению температуры и будет иметь разрушительные последствия для планеты и населяющих ее людей. Основанная на широко разрекламированном научном исследовании, проведенном престижными фиатными научно-исследовательскими центрами, “хоккейная клюшка” поразила воображение всего мира и была использована в паническом вбросе Эла Гора “Неудобная правда” (An Inconvenient Truth). В своем “документальном” фильме Гор прибег к эффектному театральному приему, поднявшись на лифте вдоль огромного графика температурных данных, чтобы визуально подчеркнуть масштаб предполагаемого воздействия индустриализации на климат планеты.

Но в 2010 году произошел один из самых вопиющих эпизодов современной фиатной науки, когда хакерам удалось взломать электронную почту ученых, работавших над этим исследованием. В своих переписках фиатные ученые открыто обсуждали применение различных трюков с данными, чтобы “скрыть снижение температуры”, наблюдавшееся во второй половине двадцатого века. Разумеется, это фиатная наука, и никто из участников этого вопиющего мошенничества не понес за содеянное никакого наказания. Все они продолжают нагнетать истерию по всему миру. Но разоблачение этого мошенничества, к счастью, привело к исчезновению “хоккейной клюшки” как тотема и талисмана углеродных истериков.5 Вопреки иллюзиям фиатных ученых, у нас мало оснований считать, что уровень углекислого газа в атмосфере является ручкой термостата Земли.

Еще одним предполагаемым последствием повышения концентрации CO2 является закисление океана. Этот эффект обсуждался в десятках научных работ. Но когда ученые попытались воспроизвести результаты этих работ, выяснилось, что они были основаны на чрезвычайно либеральной методологии, нацеленной на получение желаемых результатов.6 Когда фиатные ученые изучали рыб в аквариумах, они заметили, что состояние последних ухудшилось. Однако в естественной морской среде рыбы не демонстрировали аналогичных негативных реакций на повышенные концентрации CO₂.

Не обнаружив явного глобального эффекта от увеличения выбросов CO₂, углеродная истерия переключилась на приписывание этому газу бесконечного списка природных явлений. Паника кочует из одной области в другую — вывод неизменно предрешен, а теории и механизмы представляют собой постоянно мутирующий набор притянутых за уши объяснений. Поскольку Земля крутится, а не застыла намертво, мы наблюдаем смену дня и ночи, чередование сезонов, а поскольку планету окружает сложная атмосфера, в погоде и климате нет ничего постоянного. Это означает, что у климатических паникеров никогда не иссякнет запас изменений, которые можно свалить на CO₂ — точно так же, как древние шаманы винили во всех напастях своих соплеменников и выколачивали из них жертвы ради “спасения”.

Обвинение углекислого газа уже стало патологическим бредом. Запущены целые сайты с сотнями статей, основанных на научных исследованиях и обвиняющих CO2 в бесконечном списке мировых бед.7 Среди последствий повышения уровня CO2 увеличение случаев депрессии среди домашних животных, землетрясения, рак, сокращение популяций птиц, формирование ИГИЛ, дорожные пробки, более раннее размножение белок, повышенная агрессивность белых медведей, наводнения, повышение уровня воды в мировом океане, ураганы и сокращение популяций китов. Это лишь случайная выборка из множества ужасов, связанных с увеличением концентрации газа, необходимого всем живым существам, с 0,028% до 0,042%.

Как только провозглашается, что “наука установила” — выбросы углекислого газа это зло и повод для всеобщей паники, — запускается отлаженный механизм фиатной науки. Дорога к публикациям, продвижению по карьерной лестнице, исследовательским грантам и научному признанию пролегает исключительно через нагнетание истерии: поиск новых угроз, изобретение свежих поводов для страхов и неустанные мольбы о дополнительном финансировании. Путь же к забвению и карьерному самоубийству проторен для тех, кто осмеливается трезво оценить факты и приходит к выводу об отсутствии реальных оснований для тревоги.

Все “доказательства” связи между углекислым газом и бесчисленными бедствиями получены исключительно в результате наблюдений. Все эти вещи меняются, в то время как концентрация углекислого газа растет, а поскольку на предположении о причинно-следственной связи можно заработать деньги, такая связь всегда устанавливается, а все сомневающиеся сразу же отметаются как еретики. На самом деле, более внимательное изучение исследований, стоящих за этими сенсационными заголовками, показывает, что причинно-следственная связь между выбросами CO2 и соответствующим явлением обычно принимается как данность, и в статье не делается никаких попыток доказать ее. Вместо этого авторы переходят к обсуждению деталей наблюдаемого явления. Эти работы продолжают поставлять на ярмарку новостей, постоянно бьющих в барабаны страха. Фиатные ученые хорошо знают, что включение в работу нескольких абзацев, связанных с глобальным потеплением, повышает ее шансы на публикацию и финансирование.

Что должно быть сделано в надлежащем научном исследовании, чтобы убедительно продемонстрировать причинно-следственную связь между выбросами углекислого газа и различными явлениями? Оно должна выдвинуть проверяемую гипотезу, основанную на воздействии выбросов углекислого газа, и проверить, точно ли совпадают предсказания гипотезы с реальностью, и при этом не отвергать нулевую гипотезу об отсутствии связи между CO2 и этим явлением. Другими словами, нормальный ученый измерил бы популяции птиц, уровень воды в океане или температуру и сделал бы проверяемый прогноз, зависящий от уровня выбросов CO2, примерно такой: “Если выбросы CO2 увеличатся на X% в период между годом X и годом X+10, это не окажет никакого влияния на популяции птиц, уровень моря/температуры”. Многократное отклонение нулевой гипотезы, а затем разработка точных численных прогнозов для изучаемой взаимосвязи позволили бы значительно повысить доверие к доказательствам, связывающим углекислый газ с этим конкретным явлением.

Глобальные правительственные блокировки, начатые в 2020 году, предоставили климатологам своего рода естественный эксперимент, с помощью которого можно проверить надежность их утверждений о связи между выбросами CO2 и концентрацией CO2 в атмосфере, а также между выбросами и климатическими явлениями. Когда в марте 2020 года мировая экономика пришла к изнурительной остановке, произошло значительное сокращение активности авиации и автомобильного движения – двух основных источников выбросов CO2. Эти остановки разрушительно сказались на жизни миллиардов людей по всему миру, потерявших работу и стабильных доход, и являются экстремальным примером той экономической реформы, которую экологи предлагают для смягчения последствий изменения климата. Как эти блокировки повлияли на атмосферу и климат? Спустя год мы начинаем видеть исследования, оценивающие это.

Полученные результаты нанесли сокрушительный удар по иллюзии контроля человечества над климатом посредством выбросов этого якобы всемогущего газа. Самое показательное: массовые локдауны не оказали ни малейшего воздействия на неуклонный рост концентрации CO₂ в атмосфере — кривая продолжила свое восхождение, словно ничего не произошло.

Рисунок 11. Последние среднемесячные значения CO2 в обсерватории Мауна-Лоа.

Источник: “Тенденции углекислого газа в атмосфере”. Лаборатория глобального мониторинга, Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Веб. 3 окт. 2021.

Рисунок 12. CO2 в атмосфере в обсерватории Мауна-Лоа.

Источник: “Тенденции углекислого газа в атмосфере”. Лаборатория глобального мониторинга, Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Веб. 3 окт. 2021.

Другое исследование8 изучало влияние блокировки на температуру и количество осадков и не обнаружило заметного эффекта. Насколько мне известно, не было проведено ни одного исследования, которое бы свидетельствовало о том, что глобальное отключение оказало какое-либо заметное влияние на любой аспект климата или атмосферы Земли. Если запирание миллиардов людей дома, простаивающий автотранспорт и практически полная остановка глобальной авиации не произвели ни малейшего заметного влияния на климатические показатели, то какие могут быть основания доверять апокалиптическим прогнозам фиатных климатологов? Не существует также ни одной веской причины для того, чтобы поддерживать высокомерную идею о том, что центральные правительства имеют право контролировать сам воздух.

Аналогично нет никаких оснований считать, что парниковый эффект, наблюдаемый в стерильных лабораторных условиях, автоматически масштабируется на реальный мир с его неизмеримо более сложной средой. Никто не призывает категорически отвергать гипотезу о человеческом влиянии на концентрацию CO₂ и климат. Однако бремя доказательства целиком лежит на тех, кто выдвигает столь экстраординарные утверждения. Они обязаны представить убедительные свидетельства причинно-следственных механизмов, обоснованные прогнозы последствий, реалистичную оценку эффективности предлагаемых мер и их подлинную стоимость. Без проверяемых гипотез вся современная климатология представляет собой в лучшем случае научные догадки, а в худшем — целенаправленное подтасовывание фактов под заранее заданный вывод ради выбивания дополнительного финансирования. В отсутствие строго проверяемых теорий климатологам следовало бы проявлять гораздо больше научной скромности и осторожности в своих громогласных заявлениях.

Можно спорить о том, выжили бы выводы современной климатологии на свободном рынке исследований без щедрого государственного финансирования. Но совершенно очевидно: общество, живущее по принципам твердых денег и вынужденное постоянно взвешивать альтернативные издержки каждого решения, и близко не подошло бы к рассмотрению драконовских мер, которые навязывают углеродные фанатики. Мнимые угрозы изменения климата представляют собой калейдоскоп расплывчатых гипотетических страшилок, постоянно мутирующих в зависимости от конъюнктуры. В то же время реальная угроза отказа от надежных углеводородных источников энергии в пользу капризных “возобновляемых” — это вопрос физического выживания для миллиардов людей на планете, о чем речь пойдет далее.

С течением времени, когда многочисленные катастрофические предсказания индустрии климатической истерии не оправдались, появляется возможность более трезвой и разумной оценки опасности выбросов CO2. В прошлом году на тему климата были опубликованы две чрезвычайно важные книги, авторы которых обладают безупречным научным и экологическим авторитетом. Физик Стивен Кунин, бывший главный научный сотрудник администрации Обамы, только что опубликовал книгу “Неразрешенное: Что говорит нам климатическая наука, чего не говорит и почему это важно” (Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters),9 ставшую кульминацией многолетнего изучения научных исследований, посвященных изменению климата, предполагаемого консенсуса вокруг него и реальных доказательств его наличия. Выводы Кунина откровенно разрушительны для углеродного культа. Один за другим он препарирует основные догматы религии климатической истерии и демонстрирует, насколько шаткими являются их доказательные основания. Самое важное — Кунин окончательно развенчивает антинаучное и тоталитарное утверждение о том, что “наука установлена окончательно” и не терпит возражений.

В книге “Апокалипсиса не будет: Как экологическая паника вредит всем нам” (Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All) пожизненный активист-эколог Майкл Шелленбергер бросает трезвый взгляд на подобные темы и убедительно демонстрирует полную неуместность популярной тревоги и истерии вокруг изменения климата.10 Не ограничиваясь развенчанием страхов климатических паникеров, Шелленбергер вдумчиво и наглядно анализирует социальные и психологические последствия того, что миллионы людей по вине официозных ученых пребывают в состоянии хронического отчаяния и панического страха перед погодой. Более того, он показывает, как маниакальная одержимость CO₂ полностью затмила и вытеснила внимание к подлинно важным экологическим проблемам.

Чтение этих двух книг принесет огромное облегчение всем, кто до сих пор мучается от внушенного чувства вины за то, что водит автомобиль или летает на самолете, якобы нанося непоправимый ущерб планете. Нет абсолютно никаких оснований считать температурные изменения последнего столетия чем-то исключительным для нашей планеты, которая в прошлом переживала куда более драматичные колебания климата задолго до появления промышленных выбросов CO₂. Точно так же отсутствуют веские причины опасаться катастрофического закисления океанов из-за изменения концентрации CO₂ в атмосфере. После развенчания этих двух главных страшилок остается лишь калейдоскоп постоянно мутирующих угроз, каждая из которых имеет крайне сомнительную связь с выбросами углекислого газа.

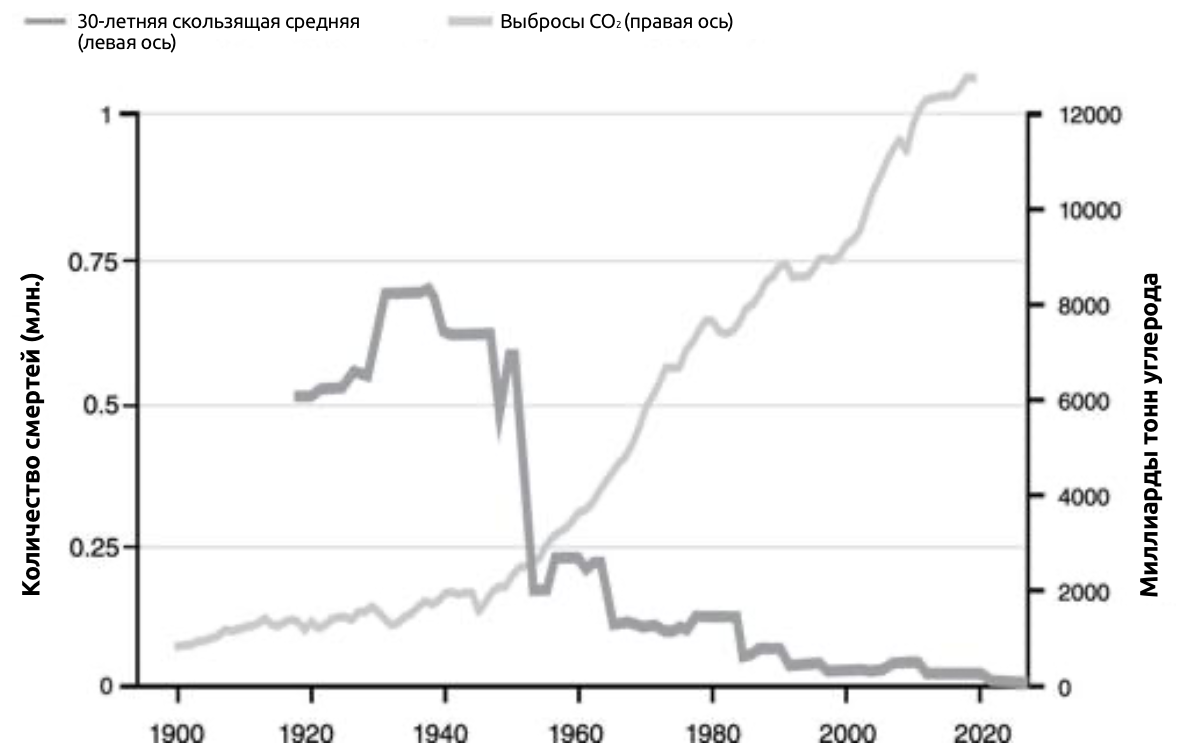

Но гораздо важнее галлюцинаций фиатных ученых, жаждущих публикаций, — реальное состояние планеты и пригодность климата для жизни, о которых у нас имеются весьма надежные данные. Если бы выбросы CO₂ действительно наносили опасный ущерб климату, логично было бы ожидать роста смертности от климатических и природных катастроф. Однако действительность демонстрирует прямо противоположную картину: смертность от гидрологических, климатических и метеорологических бедствий катастрофически снизилась за последнее столетие. Этот феномен стал возможен благодаря поразительному технологическому прогрессу, который превратил выживание в преклонном возрасте из лотереи в норму. По мере освоения окружающей природы человечество неуклонно приручало ее стихии и создавало защиту от них. Возможно, решающим фактором в покорении климатических угроз стало использование мощных источников энергии для удовлетворения наших потребностей. Именно энергия подарила нам современную канализацию и водоснабжение, эффективную очистку сточных вод, массовое производство дешевой стали для укрепления жилищ против стихий, осушение болот с их роями болезнетворных насекомых, доступное отопление домов, больницы с современным оборудованием и спасающие жизни фармацевтические препараты. Потрясающая ирония, которую полностью игнорируют климатические паникеры: те самые материалы и технологии, которые они стремятся запретить, представляют собой наше самое эффективное оружие в борьбе с реальными природными опасностями климата.

Рисунок 13. Глобальная эмиссия CO2 и смертность, связанная с климатом.

Источник: Эпштейн, Алекс. Моральное обоснование ископаемого топлива. Нью-Йорк: Portfolio / Penguin, 2014. Электронная книга.

Рисунок 14. Содержание CO2 в атмосфере и смертность, связанная с климатом.

Источник: Эпштейн, Алекс. Моральное обоснование ископаемого топлива. Нью-Йорк: Portfolio / Penguin, 2014. Электронная книга.

Фиатная термодинамика #

Фиатное общество живет в иллюзии, что может переписывать законы термодинамики и отменять инженерную реальность правительственными декретами. Инфантильные мечтатели фиатного мира хотят наслаждаться всеми благами цивилизации — комфортными домами, легким переживанием зим, скоростным транспортом, современной электроникой и медицинским оборудованием, электричеством по первому требованию, — но при этом категорически отказываются от энергоносителей, без которых все это невозможно. Любой человек, понимающий инженерные реалии современной жизни, осознает всю абсурдность энергетических требований фиатных активистов. Это напоминает капризы ребенка, который мечтает попасть в Диснейленд, но устраивает истерику и наотрез отказывается садиться в машину — единственное средство, способное его туда доставить. Он просто хочет “оказаться” в Диснейленде, словно по волшебству. Как трудно объяснить истерящему малышу, что автомобиль — его единственный реальный способ добраться до заветной цели, а альтернатива — многодневный пеший поход, а вовсе не фантастическое устройство телепортации, так же сложно втолковать фиатным мечтателям простую истину: углеводороды остаются единственной основой нашей современной цивилизации. Работающие альтернативы невозможно создать директивами сверху, а единственная реалистичная замена — это возврат к нищете и жалкому существованию, а не волшебный мир “Звездного пути”, где любые желания материализуются нажатием кнопки без сжигания капли топлива. Как ребенок должен сначала продемонстрировать свой телепорт, прежде чем требовать отказа от автомобиля, так и энтузиасты “зеленой” энергетики обязаны для начала показать остальному человечеству, как можно выжить на их альтернативных источниках, прежде чем требовать от нас отказа от углеводородов — основы нашего выживания.

Никакой зловещий заговор нефтяных компаний и нефтедобывающих стран не принуждает поклонников “зеленой” энергии потреблять нефть. Они потребляют ее потому, что их поступки, в отличие от идей, укоренены в реальном мире. Человеческий разум, который большинство людей использует преимущественно для пустых развлечений, вполне способен вынашивать безумные и бессмысленные фантазии о современном мире без углеводородов — но действующий человек, стремящийся выжить и процветать, на такое не способен. Даже когда они демонстративно сигнализируют о своем желании избавиться от углеводородов, они делают это из уютного дома, построенного с помощью углеводородов, освещенного углеводородным топливом, функционирующего на углеводородной энергии и напичканного электронными устройствами, которые невозможно произвести без углеводородов.

За исключением крайне ограниченных некоммерческих применений ветряных мельниц и солнечных панелей, подавляющее большинство человеческих действий (в отличие от пустых деклараций о добродетели) ясно демонстрируют: люди предпочитают и нуждаются именно в углеводородах. Рост индустрии возобновляемых источников энергии практически полностью обусловлен наращиванием государственных субсидий. Как откровенно признался Уоррен Баффет: “Мы получим налоговые льготы, если построим много ветряных электростанций. Это единственная причина их строить. Без налогового кредита они лишены всякого смысла”. Подобная ситуация уже наблюдалась в 1970-х годах и привела к появлению множества проектов-“белых слонов”. Сегодня дешевые фиатные деньги порождают аналогичное неэффективное перераспределение ресурсов в этих отраслях.

На первый взгляд может показаться, что солнечная энергия — такая изобильная и доступная — должна стоить намного дешевле углеводородов, для использования которых требуются масштабные геологоразведочные работы, бурение, добыча и транспортировка. Солнце освещает каждый квадратный метр земной поверхности на протяжении значительной части года, а его лучи несут колоссальные объемы энергии. По расчетам ученых, количество солнечной энергии, поступающей на Землю всего за один час, превышает энергопотребление всего человечества за целый год. Казалось бы, при таких условиях солнечная энергия должна быть заведомо дешевле углеводородного топлива — так почему же это не так? Ответ кроется в том, что в своем первозданном виде солнечная энергия действительно дешевле углеводородов, но в таком виде она способна удовлетворить лишь самые базовые человеческие потребности — в воздействии солнечного света на кожу и в выращивании растений. Сырая солнечная энергия не может покрыть большинство наших современных энергетических нужд, поскольку человечеству требуется не просто энергия как таковая, а энергия высокой концентрации — огромные объемы мощности в нужном месте и в нужное время. Именно высокая энергетическая мощность является движущей силой современных технологий, которая обеспечивает работу строительной индустрии, производства, транспорта, электроники и множества других достижений цивилизации. Солнечные лучи невозможно использовать напрямую для движения автомобиля или работы завода — здесь не важно их абсолютное количество, важна концентрация. Солнечной энергии действительно много, но ее концентрация для получения высокой мощности представляет собой крайне сложную операцию, требующую колоссальных инвестиций в капитальную инфраструктуру — солнечные панели и аккумуляторы. В абстрактном смысле солнечная энергия как природный ресурс практически бесплатна. Однако как экономическое благо, способное удовлетворить наши потребности в электричестве, она требует чрезвычайно сложного и дорогостоящего оборудования для преобразования в пригодную форму — именно поэтому она остается гораздо более затратным источником энергии, чем углеводороды, и до сих пор нуждается в субсидиях, государственных мандатах и льготных фиатных кредитах. Важно не общее количество ресурса, а его способность удовлетворять наши конкретные потребности в определенном месте и в определенное время. Лучшей технологией для направления солнечной энергии на решение наших задач оказываются природные аккумуляторы — углеводородное топливо, которое на протяжении миллиардов лет концентрировало солнечную энергию под земной корой, создавая изобильные, мощные и несравненно более дешевые источники энергии, чем любые современные рукотворные батареи.

Само понятие “альтернативная энергетика” вводит в заблуждение, поскольку ни один из так называемых “альтернативных” источников энергии не является полноценной заменой углеводородам. Ключевой тест на самодостаточность эти источники провалили с треском: ни один из них не способен обеспечить полный цикл собственного производства — от изготовления оборудования до его транспортировки и установки. В мире не существует ни одного завода по производству ветряков, работающего исключительно на энергии ветра, ни одной фабрики солнечных панелей, функционирующей только на солнечной энергии. Концентрация этих источников энергии для высокомощных применений требует чрезвычайно дорогостоящего оборудования, само производство которого также крайне энергозатратно. Но даже если представить, что кому-то удалось бы, вопреки экономической логике, построить завод ветряков на ветровой энергии, транспортировка этих гигантских турбин к местам установки с использованием той же ветровой энергии стала бы еще более неразрешимой задачей. Технологическая цепочка преобразования энергии ветра в электричество и ее накопления в аккумуляторах обходится в разы дороже простой переработки нефти и ее использования в двигателе внутреннего сгорания. Чем глубже погружаешься в промышленные процессы, тем яснее становится их тотальная зависимость от углеводородного топлива.

Производство электрических аккумуляторов и солнечных панелей представляет собой исключительно энергоемкий процесс. Добыча редкоземельных металлов для их изготовления — это сложнейшая операция, требующая колоссальных энергозатрат на бурение глубочайших шахт и скважин. В техническом плане ни один из этих процессов был бы практически неосуществим без углеводородного топлива. С экономической точки зрения такие проекты становятся еще менее оправданными, если учесть простую реальность: в мире без углеводородов у человечества появятся гораздо более насущные и жизненно важные потребности, на которые придется тратить все время и ресурсы. Теоретически инженеры могут изобретать обходные технологии производства батарей и ветряков без использования углеводородов, но на практике в безуглеводородном мире у людей просто не будет достаточных ресурсов для инвестирования в столь сложные производственные процессы. Когда выживание в зимние холода перестанет быть гарантированным, а элементарная транспортировка грузов станет непомерно дорогой, общество вернется к решению базовых задач выживания. Все сложное разделение труда, на котором держится наша современная экономика, попросту невозможно без углеводороднов.

Единственными по-настоящему жизнеспособными альтернативами углеводородам являются гидроэлектроэнергия и атомная энергетика, однако потенциал их масштабирования крайне ограничен. Гидроэнергетика остается экономически оправданной лишь в регионах, располагающих крупными водными ресурсами, а атомная энергетика наталкивается на мощнейшие политические и регуляторные барьеры, препятствующие ее развитию. При этом сама ядерная отрасль критически зависит от углеводородов как промышленного сырья, без которого ее существование попросту невозможно. Даже если представить, что завтра будут устранены все политические и нормативные препятствия на пути развития атомной энергетики, потребуются многие десятилетия для создания ядерной инфраструктуры, сопоставимой по масштабам с углеводородной энергетикой. И даже тогда она не сможет вытеснить использование углеводородов в мобильных и децентрализованных применениях — от транспорта до удаленных объектов.

Стоимость фиатного топлива #

Я глубоко изучал альтернативные источники энергии во время работы над докторской диссертацией более десяти лет назад и был потрясен убогим состоянием науки в этой области, а также масштабным и наглым мошенничеством, которое поощряет подобная политика. Тогда мне стало очевидно, что афера с возобновляемыми источниками энергии стремительно превращается в такую же неискоренимую систему, как субсидии на кукурузу — неизменный элемент американской политики на протяжении десятилетий. Влиятельные круги извлекали колоссальные доходы из этих схем и диктовали правила публичных дискуссий по энергетическим вопросам. Любая попытка разумного обсуждения этих проблем оборачивалась лишь приглашением к профессиональному остракизму и личным нападкам. С интеллектуальной и карьерной точки зрения противостояние этим порочным идеям не имело никакого смысла. Углеводороды в любом случае продолжат обеспечивать подавляющую долю мирового энергопотребления, поскольку рыночный выбор людей неизбежно возьмет верх над их пустопорожними декларациями о добродетели.

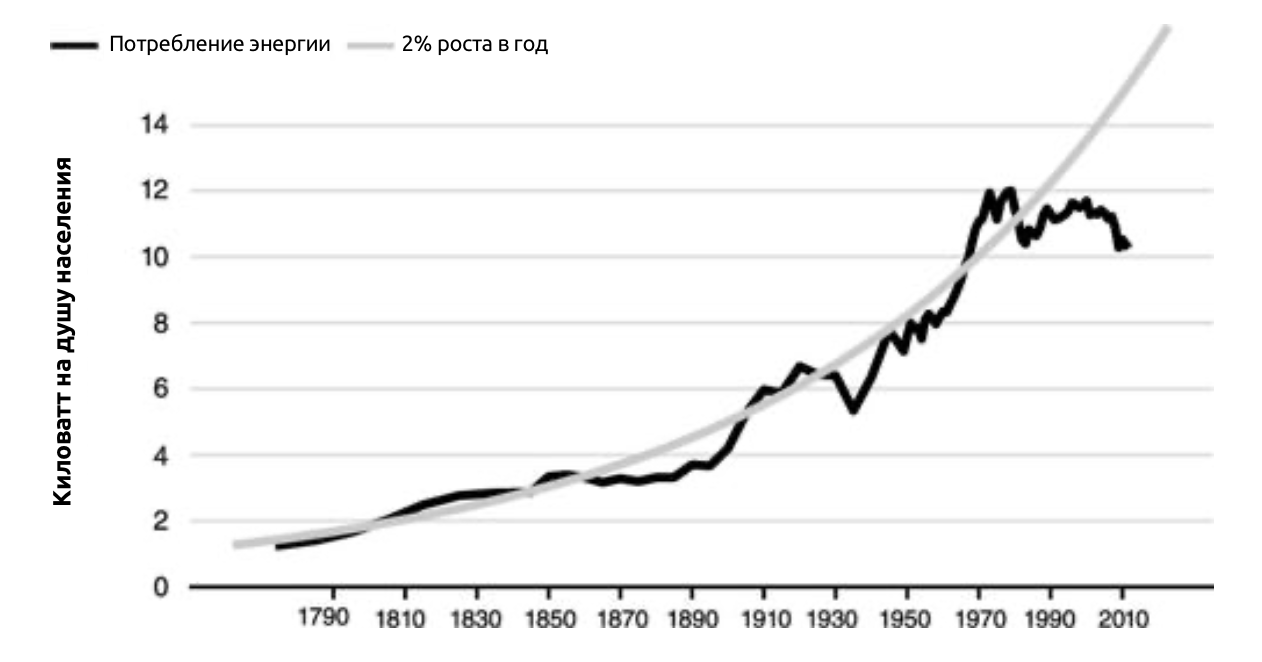

Совсем недавно мне стало очевидно, что масштаб этих проблем значительно превосходит экономическую неэффективность и коррупцию, которые они порождают. С ростом доли ненадежных и неэкономичных источников энергии стоимость электричества снова начала расти, обращая вспять важнейший процесс человеческого прогресса — саму основу цивилизационного развития. На протяжении всей истории люди неустанно искали способы увеличить количество доступной энергии и снизить ее стоимость. От приручения огня до одомашнивания животных, от строительства водяных колес и ветряных мельниц до сжигания угля, нефти, газа и освоения ядерной энергии — человечество постоянно находило новые технологии и ресурсы, способные обеспечить больше энергии за меньшие деньги для удовлетворения повседневных нужд. Параллельно с этим ростом происходило неуклонное улучшение качества жизни, которое большинство из нас сегодня принимает как должное. Принуждая общество к использованию примитивных, маломощных и ненадежных источников энергии, правительства искусственно повышают издержки любой экономической деятельности и усложняют жизнь миллионов людей. Посредством энергетических мандатов и регулятивных ограничений центральные власти фактически осуществляют деградацию человеческой цивилизации.

По всему миру в странах, активно внедряющих фиатные источники энергии в свои энергосистемы, наблюдается неуклонный рост стоимости электричества. В Германии цены на электроэнергию выросли на 51% с 2006 по 2018 год, а за период с 2000 по 2020 год — удвоились.11 Калифорния, являющаяся лидером по принудительному внедрению альтернативной энергетики, зафиксировала рост тарифов на электричество на 39% за период с 2011 по 2020 год.12 Цены на электроэнергию в Великобритании подскочили на 27% за десятилетие, предшествовавшее 2020 году.13 Рост цен на электричество воспринимается как нечто нормальное и неизбежное во многих из этих стран, однако в долгосрочной перспективе он несет серьезные угрозы, причем по трем конкретным направлениям.

Во-первых, рост цен на энергоносители наиболее болезненно ударяет по малоимущим слоям населения, которые традиционно тратят на энергию значительно большую долю своих доходов. Во-вторых, удорожание энергии неизбежно ведет к росту цен на все товары и услуги без исключения, поскольку энергия является базовым компонентом любого производственного процесса. Наконец, высокие энергетические издержки наносят сокрушительный удар по энергоемким отраслям, особенно обрабатывающей промышленности, что фактически означает деиндустриализацию и уничтожение высокопроизводительных секторов экономики. Поразительно наблюдать, как Германия — промышленная держава, чьи превосходно спроектированные и изготовленные товары завоевали весь мир, позволив человечеству кардинально повысить производительность труда, — сегодня совершает промышленное самоубийство. Делая производство непомерно дорогим ради продвижения инженерной аферы, коей является фиатное топливо, она разрушает основы собственного экономического могущества.

Цены на энергию неуклонно растут при использовании “альтернативных” источников из-за их принципиально непредсказуемого характера: они производят электричество в соответствии с капризами природы, а не потребностями людей, что порождает дорогостоящие проблемы как недопроизводства, так и перепроизводства.14 Поскольку существуют периоды, когда возобновляемые источники вообще не вырабатывают энергию, и эти периоды могут совпадать с пиковым спросом, все энергосистемы вынуждены содержать полноценные резервные электростанции, способные покрыть максимальную потребность в любой момент — иначе им грозят веерные отключения или полный коллапс сети. В результате инвестиции в установки “зеленой” энергетики становятся почти полностью дополнительными расходами для энергосистемы, а вовсе не ее заменой. Для обеспечения потребителей электричеством в нужном объеме и в нужное время мощности традиционных надежных источников нельзя сокращать ни на киловатт. Перепроизводство создает еще одну серьезную статью расходов. Когда спрос низок, но станции альтернативной энергетики работают на полную мощность — например, ветреными ночами для ветряков или прохладными солнечными выходными, когда потребность в отоплении, кондиционировании или промышленном производстве минимальна — энергосистеме приходится вкладывать огромные средства в поиск способов безопасной утилизации избыточной энергии. Эта лишняя энергия может серьезно повредить электросеть и спровоцировать массовые отключения.

Помимо роста прямой рыночной цены на электроэнергию, внедрение фиатных видов топлива привело к катастрофическому падению надежности электросетей в большинстве промышленно развитых стран, что порождает колоссальные скрытые издержки. Революционная сила углеводородов заключается не только в их высокой энергетической плотности, но и в способности поставлять энергию точно по требованию — когда нужно, сколько нужно и куда нужно в любой точке планеты, освобождая человечество от необходимости подчинять свою жизнь капризам погоды. Фиатная энергетика сводит на нет этот грандиозный прорыв нашей цивилизации. Поразительно видеть, как Калифорния, которая многие десятилетия обеспечивала своих граждан бесперебойным круглосуточным электричеством, деградировала до такой степени, что ее губернатор вынужден призывать жителей воздерживаться от энергоемкой деятельности по вечерам — когда садится солнце и выработка солнечных панелей падает до нуля.

Годы безрассудных инвестиций в ненадежные источники энергии и недофинансирования газовых и атомных станций привели к тому, что энергетическая инфраструктура многих развитых стран балансирует на краю бездны — в одном шаге от коллапса. В книге Шелленбергера “Апокалипсиса не будет” дается исчерпывающий обзор масштабов этого разрушительного инвестирования в Калифорнии.15 По мере того как остальной мир упорно движется по калифорнийскому пути фиатной энергетики, невозможно избежать мрачного вывода: катастрофические сбои энергосистем станут повседневной реальностью, оставляя людей беззащитными перед лицом природных стихий — без тех энергетических технологий, которые на протяжении последних столетий постепенно делали человеческое выживание все более надежным и комфортным.

Если отбросить искусно сконструированный и мастерски раскрученный романтический псевдонаучный миф вокруг “альтернативной” энергетики, невозможно не прийти к беспощадному выводу: она представляет собой не что иное, как откат цивилизации назад и планомерное уничтожение человеческого прогресса, завоеванного веками напряженного труда, бесчисленных жертв, накопления капитала и технологических прорывов. Надежное круглосуточное электроснабжение, независимо от капризов погоды и времени суток, — это инженерная задача, которую передовые индустриальные общества вроде Калифорнии и Техаса блестяще решили много десятилетий назад. Отсутствие подобного фундаментального достижения современности в XXI веке невозможно объяснить какими-либо технологическими или природными ограничениями — это исключительно результат деятельности адептов фиатной энергетики.

Но бедствия фиатной энергетики не ограничиваются отказом развитых индустриальных обществ от прогресса и развития. “Альтернативные” источники оказались, возможно, еще более разрушительными для многих слаборазвитых и преимущественно доиндустриальных стран — обществ с острой нехваткой капитала, для которых траты на эти западные прихоти являются непозволительным расточительством. Бедность — это неизбежное следствие и симптом энергетического голода, а единственные испытанные технологии обеспечения высокой мощности по требованию и по доступным ценам основаны на углеводородной, ядерной и гидроэлектрической энергии. Однако за последние три десятилетия расплодились проекты “развития”, нацеленные на то, чтобы заставить бедные страны “перепрыгнуть” на возобновляемые источники вместо инвестирования в надежную энергетику. Результаты этих проектов катастрофичны. Западные доноры и бюрократы из “индустрии страданий” штампуют восторженные отчеты о революционном потенциале этих источников энергии, но люди, обреченные полагаться на них, в итоге получают ненадежную маломощную энергию с постоянными перебоями и вынуждены нести колоссальные расходы на обслуживание и погашение долгов. В эпоху, когда надежная генерация из углеводородов становится дешевле, чем когда-либо в истории, навязывать беднейшим слоям планеты дорогие, бесполезные добродетельные игрушки Запада — не что иное, как преступление против человечности.

В своей книге “Где моя летающая машина? Воспоминания о несбывшемся будущем” (Where Is My Flying Car? A Memoir of Future Past) Дж. Сторрс Холл выявил устойчивую закономерность, протянувшуюся через три столетия: полезная энергия росла примерно на 7% в год, что складывалось из повышения энергоэффективности на 2%, роста населения на 3% и увеличения фактического потребления энергии на душу населения на 2%.16 Рост энергопотребления на душу населения в 2% ежегодно — это соотношение, которое неукоснительно соблюдалось с начала XIX века, когда человечество освоило ископаемое топливо, вплоть до 1970-х годов. Материал данной главы во многом объясняет, почему рост потребления энергии на душу населения застопорился за последние полвека. Удорожание энергоносителей из-за инфляции в сочетании с усилением государственного вмешательства в энергетические рынки привело к замедлению роста энергопотребления.

Рисунок 15. Потребление энергии на душу населения в сравнении с 2% годового роста.

Источник: Холл, Дж. Сторрс. “Где моя летающая машина? Воспоминания о несбывшемся будущем”. Самостоятельное издание, 2018 год. Электронная книга.

Отрасль, которая лучше всего демонстрирует эту деградацию, — авиация, о которой я уже писал ранее.17 Поразительной особенностью современного мира является то, что сегодня самолеты летают медленнее, чем в 1970-х годах. Время коммерческих перелетов не просто не сократилось — оно увеличилось по сравнению с 1960-ми годами, по крайней мере в США, где мне удалось получить надежные данные. Спустя сорок лет после появления сверхзвуковой авиации она полностью исчезла из гражданского сектора — ни коммерческого, ни частного сверхзвука больше не существует. Производители реактивных самолетов хранят гробовое молчание относительно любых планов возрождения сверхзвуковых полетов.

Но, пожалуй, самое шокирующее — это полная неспособность кого-либо даже приблизиться к мировому рекорду скорости полета на протяжении четырех с половиной десятилетий. Мировые рекорды скорости непрерывно росли, начиная с первого полета братьев Райт в 1903 году и вплоть до 28 июля 1976 года, когда самолет SR-71 Blackbird ВВС США зафиксировал абсолютный рекорд скорости среди воздушно-дышащих летательных аппаратов: 3 529,6 км/ч, или 3,3 Маха. В тот же день другой SR-71 установил рекорд высоты полета — 25 929 метров. Сорок пять лет спустя оба рекорда остаются непобежденными. SR-71 списали в 1991 году, и ни один из его преемников даже отдаленно не приблизился к его скоростным или высотным характеристикам.

Рисунок 16. Мировой рекорд скорости полета, 1993-2017 гг.

Источник: Аммус, Сайфедеан. “Замедление: Авиация и потерянная динамика современности”. Электронный журнал SSRN, Elsevier BV. 25 мая 2017 г. Веб. Crossref, doi: 10.2139/ssrn.3036275.

Закрытие золотовалютного окна в 1971 году спровоцировало взрывной рост цен на все товары, включая продовольствие и энергоносители. Удорожание энергии нанесло сокрушительный удар по высокоиндустриальной мировой экономике, построенной на современных энергоемких технологиях. Экологические идеологии, отвергающие человеческое потребление и процветание, получили повсеместное распространение. Как наглядно показывает пример авиации, инновации во множестве отраслей кардинально изменили направление — от повышения производительности к сокращению потребления. Если на протяжении последних двух столетий прогресс человечества обеспечивался непрерывным экспоненциальным ростом энергопотребления, то остается лишь гадать, какой колоссальный прогресс мы упустили из-за удорожания энергии и замедления ее потребления.

Будь то продукты питания, наука или энергетика — государственное вмешательство в рынок полностью его калечит. Мы не можем даже представить, как выглядел бы мир при сохранении свободного энергетического рынка, где инфляция не раздувала бы цены и не делала их столь непредсказуемыми. У каждого источника энергии есть свои достоинства и недостатки, и свободный рынок позволил бы людям выбирать максимальные преимущества при минимальных затратах. Колоссальные ресурсы, растраченные на фиатные фантазии, могли бы пойти на газовые электростанции, помогая большей части планеты перейти с грязного угля на чистый газ. Атомная энергетика могла бы развиться настолько, чтобы вытеснить большинство углеводородов из энергетического сектора. При стабильном накоплении капитала, основанном на рациональном расчете в неиспорченных деньгах, цены на энергоносители, вероятно, были бы в разы ниже нынешних. Иными словами, порочная фиатная денежная система лишила человечество невообразимых масштабов прогресса и процветания на протяжении целых поколений.

Для подробного изучения экономики энергетики и в качестве введения к данной главе ознакомьтесь с моей книгой “Принципы экономики” https://www.saifedean.com/principles-of-economics. ↩︎

Ball, Ben, Richard Tabor, and Thomas Lee. Energy Aftermath: How We Can Learn from the Blunders of the Past to Create a Hopeful Energy Future. Boston: Harvard Business School Press, 1990, p. 78. ↩︎

Ball, Ben, Richard Tabor, and Thomas Lee. Energy Aftermath: How We Can Learn from the Blunders of the Past to Create a Hopeful Energy Future. Boston: Harvard Business School Press, 1990. ↩︎

Epstein, Alex. The Moral Case for Fossil Fuels. New York: Portfolio / Penguin, 2014. eBook. ↩︎

Steve McIntyre, an independent scientist, has done a terrific job documenting the entire episode, as well as countless other problems with fiat climate science, on his independent blog: ClimateAudit.org. ↩︎

Enserink, Martin. “Sea of Doubts: Dozens of Papers Linking High Carbon Dioxide to Unsettling Changes in Fish Behavior Fall Under Suspicion.” Science. 6 May 2021. Web. ↩︎

“A (Not Quite) Complete List of Things Supposedly Caused by Global Warming.” What Really Happened. Web. 3 Oct. 2021. ↩︎

Jones, Chris D., et al. “The Climate Response To Emissions Reductions Due To COVID-19: Initial Results From CovidMIP.” Geophysical Research Letters, vol. 48, no. 8, Apr. 2021. Print. Crossref, doi:10.1029/2020GL091883. ↩︎

Koonin, Steven. Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters. Dallas: BenBella Books, Inc., 2021. Print. ↩︎

Shellenberger, Michael. Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All. New York: HarperCollins, 2020. Print. ↩︎

“Germany.” Environmental Progress. 22 Sep. 2011. Web. ↩︎

“California.” Environmental Progress. 30 Aug. 2021. Web. ↩︎

Bailey, Ronald. “Renewable Energy Mandates Are Making Poor People Poorer.” Reason. Jun. 2018. Web. 3 Oct. 2021. ↩︎

Constable, John. “The Brink of Darkness: Britain’s Fragile Power Grid.” The Global Warming Policy Foundation. 10 Jun. 2020. Web. ↩︎

Shellenberger, Apocalypse Never. ↩︎

Hall, J. Storrs. Where Is My Flying Car? A Memoir of Future Past. Self-published, 2018. eBook. ↩︎

Ammous, Saifedean. “Slowdown: Aviation and Modernity’s Lost Dynamism.” SSRN Electronic Journal, Elsevier BV. 25 May 2017. Web. Crossref, doi:10.2139/ssrn.3036275.” ↩︎